Citizen Science mit Gummistiefel und Binokular

Ziel von FLOW ist, Daten zum ökologischen Zustand kleiner Bäche und Flüsse zu sammeln. Wegen einer Vielzahl von Belastungen sind diese Gewässer oft in keinem guten ökologischen Zustand.

Untersucht werden Gewässerstruktur, Wasserqualität und Artenvielfalt der Makroinvertebraten (mit bloßem Auge sichtbare wirbellose Tiere). Bei allen FLOW-Untersuchungen kommen einheitliche Methoden zum Einsatz, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. 2025 beteiligten sich in Deutschland über 80 Gruppen an mehr als 100 Bachabschnitten an der Forschungsarbeit.

Ein guter Bekannter

Der Gembdenbach ist ein östliches Nebengewässer der Saale. Gerade 8 km Luftlinie misst sein Lauf von den Quellen bis zur Mündung. Obwohl: Wo er anfängt, ist nicht einfach festzustellen. Mehrere Quellen führen ihm Wasser zu, sie entspringen unter anderem auf der Wöllmisse. Als Bach erkennbar ist er das erste Mal am Ortsrand von Großlöbichau. Von dort fließt er in Ost-West-Richtung nach Wogau, biegt auf Höhe des Sportplatzes am Jenzig nach Norden ab und mündet kurz unterhalb der Gartenanlage „Am Ostbad“ in die Saale.

Durch Müllsammelaktionen, das Projekt „Lebendiger Gembdenbach“ und nicht zuletzt die FLOW-Untersuchungen ist der Bach für uns ein vertrautes Gewässer. Die fünf Probenahmen fanden zwischen 2022 und 2025 statt. Der Bachbabschnitt, den wir untersuchten, war stets derselbe: Entlang des Campingplatzes „Unter dem Jenzig“ steckten wir 100 m ab.

Wasserchemie und Gewässerstruktur

Blickt man auf die Messergebnisse für die chemischen und physikalischen Parameter, geht es dem Bach nicht schlecht (zur Datenübersicht). Viele Werte lassen die Einstufung in „sehr gut“ zu. Schlechtere Werte für den Sauerstoffgehalt bei den Beprobungen im Juni 2022 und 2024 sind auf die höhere Wassertemperatur zurückzuführen. Je höher die Wassertemperatur, desto niedriger der Gehalt des darin gelösten Sauerstoffs. Auffallend sind jedoch die hohen Nitratwerte bei vier von fünf Probenahmen sowie der Ausreißer beim Phosphatgehalt. Ursache können Düngemitteleinträge aus der Landwirtschaft, aber auch Hausabwässer sein. Das verwundert nicht: Der Gembdenbach fließt zum Teil entlang intensiv genutzter Äcker. Außerdem sind uns Stellen bekannt, an denen nach wie vor Hausabwässer in den Bach eingeleitet werden.

Die Messergebnisse spiegeln eine Momentaufnahme am Tag der Probenahme wider. Um ein genaueres Bild zeichnen zu können, sind häufigere Messungen nötig. Für zwei Merkmale findet das inzwischen statt: Seit Sommer 2025 überwacht Künstliche Intelligenz fortlaufend Wasserstand und -temperatur im Gembdenbach. Es ist ein gemeinsames Projekt von Angeln in Jena e. V. und dem Forschungsteam von OpenRiverSense.

Die Gewässerstruktur des untersuchten Bachabschnittes ist weniger gut. Bei diesem Untersuchungsteil betrachteten wir unter anderem den Bachverlauf, die Art des Gewässergrunds und die Wassertiefe. Die Ergebnisse lassen nur eine Einstufung als „mäßig verändert“ zu: Der Bach fließt verhältnismäßig geradlinig und nur wenige Bäume am Ufer spenden Schatten, zudem schränken ihn angrenzende Nutzungen wie zum Beispiel Gärten ein. Außerhalb des Untersuchungsabschnitts ist die Beschattung meist besser, dafür sind die Ufer und das Bachbett stellenweise befestigt. Diese Faktoren verhindern bislang eine bessere Gewässerstruktur.

Großen Einfluss auf die Gewässerstruktur hat die Fließgeschwindigkeit. Unter 0,2 m/s lagern sich auch feine Sedimente leicht ab, über 0,6 m/s ist das Wasser in der Lage Sediment abzutragen. Eine höhere Fließgeschwindigkeit fördert die Strukturvielfalt: Das Wasser trägt Kies ab, der sich in Bereichen mit geringerer Strömung ablagert – Kiesbänke entstehen; an anderen Stellen wiederum schafft das schnellfließende Wasser Gumpen, die Fischen als Rückzugsraum dienen. Wir maßen Fließgeschwindigkeiten zwischen 0,16 m/s bis 0,63 m/s/ (siehe unten). Die drei mittleren Werte (0,2 bis 0,45 m/s) entsprechen einer mäßigen Strömung. Jungfische und zahlreiche Wirbellose, unter anderem viele Eintagsfliegen- und Köcherfliegen, bevorzugen diese als Lebensraum.

Bachflohkrebse, Eintagsfliegenlarven und Co.

In den Kescherproben tummelten sich bis zu 26 Taxa aus fast allen Gruppen der Gewässer-Makroinvertebraten (Anzahl im Juni 2024, zur Taxaliste). Als Taxon (Mehrzahl Taxa) bezeichnet die Biologie Gruppen von Lebewesen, die sich aufgrund bestimmter Merkmale von anderen Lebewesen unterscheiden. Die genaueste Einstufung ist die der Art. Im Rahmen des FLOW-Projektes bestimmten wir Taxa bis zur Ebene der Familie. Die biologische Systematik fasst die Familien zu Ordnungen zusammen.

Köcherfliegenlarven und Larven von Zweiflüglern waren die vielfältigsten Tiergruppen in den Kescherproben. Insgesamt konnten wir 10 Familien der Köcherfliegen (Trichoptera) und 12 Familien der Zweiflügler (Diptera) bestimmen. Gemessen an der Zahl der gefundenen Tiere waren die Bachflohkrebse (Gammarus spec.) die mit Abstand häufigste Tiergruppe. Das Erste, was wir beim Blick in die Kescher sahen, war deren Gewimmel. Sie waren so häufig, dass wir ihre Zahl meist nur schätzen konnten. Allerdings variierte die Anzahl der Bachflohkrebse sehr stark: Ca. 2000 fanden wir im Juni 2024, nur ca. 200 im April 2025.

In den Proben waren Vertreter sensibler Gruppen vorhanden, die empfindlich auf Verschmutzung des Gewässers reagieren. Dazu gehören zum Beispiel die Heptageniidae (Ordnung Eintagsfliegen), die Glossosomatidae (Köcherfliegen) und die Leuctridae (Steinfliegen). Deren Vorkommen sind ein Indiz für einen relativ strukturreichen, mindestens mäßig sauberen Bach. Gleichzeitig fanden wir aber auch viele Tiere toleranter Gruppen. Diese haben geringere Lebensraumansprüche und kommen mit organischer Belastung oder Nährstoffeintrag zurecht. Zu ihnen zählen die Tubificidae (Schlammröhrenwürmer) und Lumbriculidae (Glanzwürmer) und die Lymnaeidae (Schlammschnecken). Auch die sehr hohen Individuenzahlen der Bachflohkrebse weisen auf viel organisches Material im Gewässer hin. Das Ergebnis erscheint widersprüchlich. Dass empfindliche und tolerante Taxa gemeinsam im Gewässer leben, ist aber typisch für Bäche mit zeitweiser Belastung, zum Beispiel durch Nährstoffeintrag aus der Landwirtschaft.

20 identifizierte Taxa konnten durch Umwelt-DNA-Untersuchungen bestätigt werden. Diese führte die Uni Duisburg 2024 im Rahmen der ARD-Aktion „#Unsere Flüsse“ durch. DNA ist Träger der Erbinformation von Lebewesen. In geringen Mengen geben Organismen DNA in ihre Umwelt ab. Umwelt-DNA kann verwendet werden, um aktuelle oder frühere Vorkommen von Arten nachzuweisen.

Einwanderer vom anderen Ende der Welt

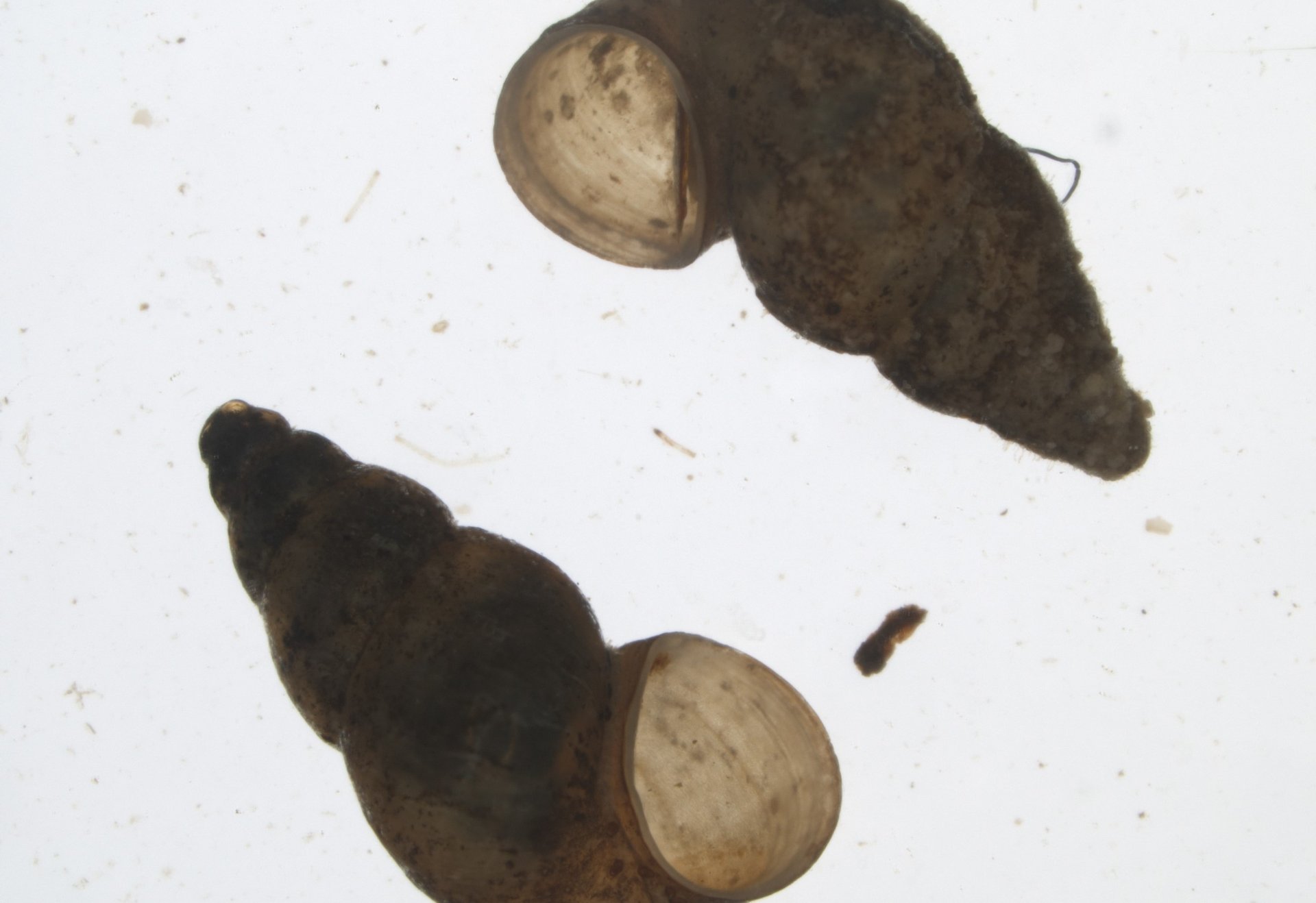

2024 und 2025 fanden wir eine gebietsfremde Art: 75 bzw. 37 Exemplare der Neuseeländischen Zwergdeckelschnecke (Potamopyrgus antipodarum), einer kleinen Gehäuseschneckenart. Ihre Heimat ist Neuseeland, aber insbesondere mit dem Ballastwasser von Schiffen wurde sie in fast alle Teile der Welt verschleppt. In Europa trat sie erstmals Ende des 19. Jahrhunderts auf, inzwischen zählt die Art in Mitteleuropa zu den häufigsten Wasserschneckenarten. Bislang ist nicht bekannt, dass sie eine Gefahr für heimische Makroinvertebraten darstellt. Ihr Vorkommen ist jedoch ein Beispiel für den Einfluss des Menschen auf die Artenzusammensetzung in Gewässern oder anderen Lebensräumen.

SPEAR-Index

SPEAR (engl.: species at risk) bewertet die Belastung von Fließgewässern mit Chemikalien aus der Landwirtschaft (v.a. Pflanzenschutzmittel wie Insektizide) anhand der dort lebenden Makroinvertebraten. Es basiert auf der Beobachtung, dass einige Tierarten empfindlicher auf diese Stoffe reagieren als andere. Der SPEAR-Index für den Gembdenbach lag in vier Fällen zwischen 0,60 und 0,72, das entspricht der SPEAR-Güteklasse 2 (gut). Im Juni 2022 entsprach der Index nur der Güteklasse 3, der Wert liegt mit 0,595 aber an der Grenze zur Güteklasse 2. Die Ergebnisse sprechen für eine überwiegend gute ökologische Qualität des Baches, der Einfluss von Pflanzenschutzmittel ist gering.

Nicht schlecht, könnte aber besser sein

Die Ergebnisse der fünf Probenahmen zeichnen ein uneinheitliches Bild vom ökologischen Zustand des Gembdenbaches: Die Gewässerstruktur bietet nur eine mäßige Vielfalt an Lebensräumen für Wirbellose und Fische. Für eine gute ökologische Qualität spricht das Vorkommen sensibler Taxa der Makroinvertebraten. Zusammen mit diesen besiedeln jedoch auch tolerante Taxa die Untersuchungsstrecke, zum Teil in hoher Individuenzahl. Dies wiederum ist ein Hinweis auf eine Belastung des Baches durch Nährstoffe. Der SPEAR-index für die Belastung mit Pflanzenschutzmitteln liegt deutlich über der kritischen Schwelle von 0,4, aber noch nicht im „Bestzustand“ (>0,8). Die ermittelte Güteklasse 2 ist dennoch ein erfreuliches Ergebnis. Schwankende Nitrat- und Phosphatgehalte und teils erhöhte Temperaturen, bedeuten hingegen Stress für das Ökosystem Bach. Insbesondere dann, wenn sie mit sehr niedrigen Wasserständen einhergehen, wie sie im Jahresverlauf entlang der Untersuchungsstrecke häufig zu beobachten sind. Fazit: Der ökologische Zustand ist mäßig bis gut. Der Bach ist nicht hochgradig verschmutzt, aber auch nicht in einem sehr guten Zustand. Es geht dem Gembdenbach und seinen Lebewesen nicht schlecht – es könnte ihm aber deutlich besser gehen.

Wir bleiben dran

Mit dem Projekt „Lebendiger Gembdenbach“ fördern wir mit gezielten Maßnahmen die Strukturvielfalt des Baches. Das lässt hoffen, dass sich die Qualität der Gewässerstruktur mittelfristig verbessert und die ökologische Vielfalt erhöht. Auch in den kommenden Jahren werden wir den Gembdenbach einmal jährlich untersuchen, um nachschauen, wie es ihm geht. Zusammen mit den Daten aus dem Projekt mit OpenRiverSense wird unser Bild immer genauer, der Gembdenbach ein immer besserer Bekannter.

Jede und jeder kann mitmachen!

Jede und jeder kann sich aktiv an der FLOW-Forschungsarbeit beteiligen. Die Einweisung in die Arbeitsmethoden und das erforderliche Basiswissen vermitteln FLOW-Schulungen und erfahrene Akteure vor Ort. Es wird kein Vorwissen benötigt, wenn man sich einer erfahrenen Gruppe anschließt. Angeln in Jena führt pro Jahr zwei FLOW-Probenahmen im Zeitraum April bis Juni durch. Die Termine veröffentlichen wir hier. Wir laden herzlich zum Mitmachen ein!